家庭の電力消費

家庭用の電力使用量が日本全体の中でどれだけを占めているのか。

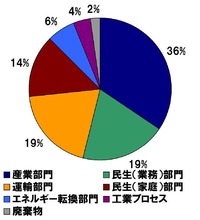

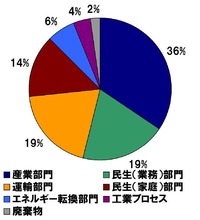

温暖化ガス排出量でいえば日本全体の家庭部門が占める割合は、2008年で14%(図11)。

そのうち電気が占める割合は43%になる(図12)。

14%のうちの4割の電力を減らしてもたいした効果はないようにみえる。

ところが、別の見方をすると違った結果が出てくる。

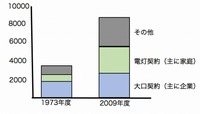

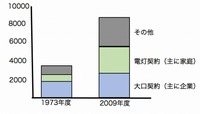

電力の契約には、大口契約(企業など)と電灯契約(家庭など)、その他とあるが、1973年には大口契約が51%で、家庭用の電灯契約は21%と圧倒的に大口契約が多かった。

しかし、2009年には大口契約が30%で電灯契約が33%となり、逆転している (図13)。

家庭用の電力を減らすことはとても大きな意味をもつのである。

図11 日本の部門別CO2排出量の割合 (資料:温室効果ガスインベントリオフィス)

※クリックで拡大

※クリックで拡大

図12 燃料別CO2排出量の割合 (資料:温室効果ガスインベントリオフィス)

※クリックで拡大

※クリックで拡大

図13 電力10社の電力販売量(単位:億kWh) (資料:朝日新聞3月19日付記事)

※クリックで拡大

※クリックで拡大

さて、そこで節電である。

新聞やテレビに必ず出てくるのが「エアコンの温度を1℃下げると…」といった内容だが、消費者にとってピンとくるものとは言えない。

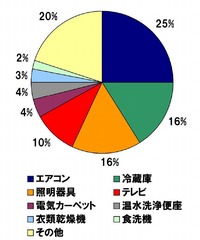

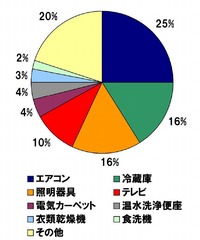

また、家庭で電力を使っているものの割合は 図14のようにエアコンが1/4を占め、冷蔵庫とテレビを含めると合計で6割になる。

意外に大きいのが待機電力で全体の6%もあると解説する向きもいる。

だが、これらの情報は一年を通しての電力消費であって、この夏のピーク時に15%を削減しよう…という課題には答えられていない。

とにかく東電の電力供給量を需要が超えてしまう7月から9月までの朝10時から夜9時までの時間帯に、家庭では15%の節電が求めてられている。

一年のスパンで考えることではなく、夏のピーク時だけを考えればいい。

この点が従来の温暖化対策のための省エネと大きく異なる点だ。

図14 電化製品別電力使用量の割合(平成15年度推定実績) (出所:資源エネルギー庁 平成16年度電力需給の概要)

※クリックで拡大

※クリックで拡大

芸術・美術| 浜松市|

芸術・美術| 浜松市|